【テンプレート公開】カスタマージャーニーの全体像を開設!制作方法とメリットを紹介!

「場当たり的な施策をやってしまい、それぞれの連動性がなく、効果を実感できていない」。

こんなお悩みを抱えている方向けに、効果的な採用活動を行えるようになる、

カスタマージャーニーについてお話をしていきます!

本記事では、行うべき施策が可視化できるカスタマージャーニーマップの作り方も説明しております。ぜひ下記のテンプレートをダウンロードして、一緒に進めてみてください。

関連記事

Contents

カスタマージャーニーとは?

カスタマージャニーとは、ユーザー(利用者)が、

商品・サービスを認知してから契約・購入するまでの道筋を

具体的な行動や、思考面を洗いだすマーケティング施策になります。

英語で表記をすると、「Customer Journey」となり、

直訳すると「顧客の旅」という意味になります。

上記の商品・サービスの認知から契約・購入までの道筋を

旅に例え表現をした概念のことを指します。

認知フェーズでは、どういった接触ポイントが考えられ、どういったニーズがあるのか。

また、その時にどういった心理であるのかを体系的にまとめます。

これらを各ステップ毎に整理していき、道筋に沿って調査・分析を行っていきます。

採用シーンの場合、求職者の職探しから入社に至るまでのプロセス(自社の求人を認知する前から、認知、興味、応募、選考、内定出し、内定承諾、入社に至るまでのどのような行動や思考をしているか)を現したものとなります。

カスタマージャーニー“マップ”とは?

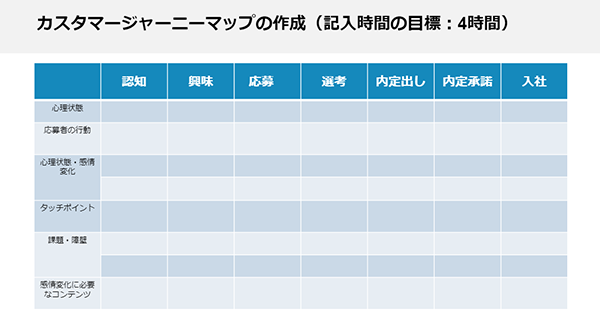

カスタマージャーニーマップとは、上記のカスタマージャーニーで定義されたプロセスを可視化し、分かりやすくした表のコトを指します。

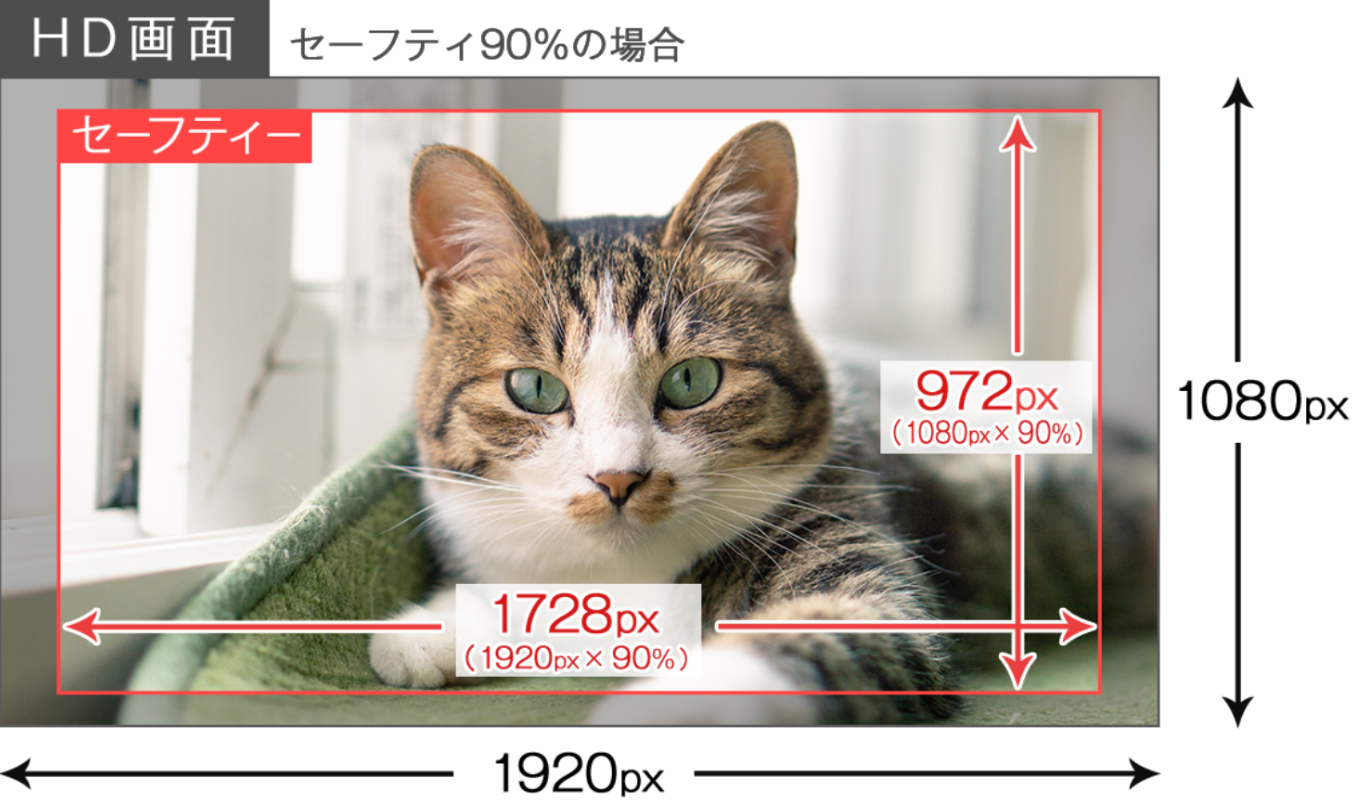

下記の図のように、縦軸に顧客の行動・心境(感情)・自社と求職者のタッチポイント・顧客が感じている課題・必要なコンテンツを置きます。そして横軸に各プロセス(認知前、認知、興味、応募、選考、内定出し、内定承諾、入社)を記載していきます。

カスタマージャーニーマップのメリット

上記から、カスタマージャーニーマップとは、端的に求職者に与えられる情報や便益の可視化であるということはお分かりいただけたと思います。

では、このカスタマージャーニーマップを作ることでどういったメリットがあるのか、コチラを説明していきたいと思います。

メリット1:顧客接点(タッチポイント)の強化

求職者が自社の求人募集を知るきっかけは、求人広告や自社サイト、SNSなど多岐に渡ります。認知拡大に向けて、足りないタッチポイントはどこなのか?どのタッチポイントを強化するべきなのか?を判断する上で、カスタマージャーニーマップを活用することが効果的です。

また、応募者の感情に寄り添った改善をすることで、内定辞退の防止などにも有効です。

メリット2:CX(顧客体験)の改善を図ることができる。

カスタマージャーニーマップの全プロセスでは、様々な施策が行われます。この施策で求職者が得られる体験をCX(顧客体験)と呼びます。

カスタマージャーニーマップでは、各プロセス毎に求職者の行動や心境を把握することができるので、全体を流れで見た時に今まで見えてこなかった課題や問題を発見することができます。

また、CXが向上することで顧客満足度を高め、他社との差別化につなげることができます。

メリット3:関係者間の認識のズレを防ぐ

カスタマージャーニーマップを元にすることで、関係者間の認識のズレがなくなり、連携が取りやすく、施策が進めやすくなります。

課題解決に向けて効率的に施策を進めることが可能になります。

メリット4:施策の抜け漏れを防ぐことができる。

カスタマージャーニーマップには、タッチポイントを記載します。つまりそのタッチポイント毎に考えられる施策を網羅的に挙げておくことで、「あ、あれやっていなかった」「ここでこれをやっておけば良かった」といった施策の抜け漏れを事前に認知することができるようになります。

採用活動のフェーズや財務状態によって、できる施策は限られてくると思いますが、事前に知っていることで事業計画など、中長期的な視野で物事を考えることもできるようになります。

カスタマージャーニー作成前にやること

カスタマージャーニーマップがどういったモノなのか、どういったメリットがあるのかご理解いただけたと思います

さあ、カスタマージャーニーマップを作ろう!と思ったそこのあなた、少しお待ちください。カスタマージャーニーマップを作るには、事前に準備しなくてはいけないことがあります。

では、それらは何なのか説明していきたいと思います。

目的とゴールの設定

カスタマージャーニーマップの設定だけに限らず、すべての施策に言えることですが、まず目的とゴールを設定しましょう。何に課題を感じていて、それはどのような状態になったら達成(ゴール)したと言えるのか。成功したのかどうか、第三者でも分かるように定量的な目標を立てておくといいでしょう。

ペルソナの設定

目的とゴールが決まったら、次はペルソナを設定していきます。ペルソナ(N1)とは、採用シーンの場合、入社してもらいたい理想の人材像のことを指します。

(※自社の商品・サービスを訴求していきたい販売促進・宣伝担当者の場合、商品・サービスを利用して欲しい理想の顧客像となりまします)

ペルソナを設定することで、社内で求める人材の共通認識を持てたり、採用効率の向上やコストが削減できたり、入社後のミスマッチの減少といった効果を得ることができます。

では、これらを踏まえて、実際にカスタマージャーニーマップを作成するSTEPを見ていきましょう。

カスタマージャーニーの基本的な構造

カスタマージャーニマップは、横軸に「フェーズ」、

縦軸に「各項目」といった構成で作られています。

採用シーンのフェーズは、「認知」、「興味」、「応募」、「選考」、「内定出し」、「内定承諾」、「入社」といったものが入れられます。

各項目には、「心理状態」「応募者の行動」「心理状態・感情の変化」「タッチポイント」「課題・障壁」「感情変化に必要なコンテンツ」といったものが入れられるでしょう。

この項目に決まりはないので、フェーズに応じて必要な項目を自由に入れることができます。

カスタマージャーニーマップの作り方

カスタマージャーニーマップは、5つのSTEPに沿って作成をしていきます。

①タッチポイントを洗いだす

②心理状態・行動をプロセス毎に洗い出す

③求職者が感じる課題・行動を阻害する障壁を考える

④コンテンツ・施策の検討

⑤優先する施策、実現性の判断

それでは、一つずつ見ていってみましょう。

STEP1 タッチポイントを洗い出す

各プロセス毎に求職者が自社と接する機会を挙げていきます。

認知部分であれば、どこで企業情報を知るのかを挙げていき、応募部分であれば、どこからエントリーができるのか、既存のモノだけでなく

世の中にあるであろう方法を網羅的に挙げていきます。

採用シーンで考えてましょう。

認知のフェーズであれば、

自社のホームページ、求人サイト、SNS、OB・OG訪問、インターンシップ。

興味・応募であれば、

自社のホームページ、求人サイト、SNS、企業説明会、インターンシップ

選考フェーズであれば、

面接、メール、電話、自社のホームページ、求人サイト、SNS、インターンシップ

内定出しであれば、

メール、電話、インターンシップ、OB・OG訪問、個別面談

このように各フェーズで同じタッチポイントが出て来たと思います。

同じタッチポイントではありますが、意味合いは大きく変わってきます。

認知であれば広く様々な方へ向けての発信となりますが、

検討フェーズであれば、ターゲットはかなり絞られてきます。

そのターゲットに合わせたコンテンツを用意する必要があるということです。

このように、重複しても問題ないので、

考えられるタッチポイントを網羅的に出してみましょう!

STEP2 心理状態・行動をプロセス毎に洗い出す

各プロセス毎に求職者はどういった行動を取るのか、その時どういった感情をいただくのかをまとめていきます。

認知のフェーズの時に求人サイトを見た場合を想定してみましょう。

求職者は求人サイトでどういった情報の確認、行動をとるでしょうか?

下記のようなことが挙げられるでしょう。

・事業内容の確認

・企業規模の確認

・勤務地の確認

・職種、職務の確認

・給与の確認

・その場で応募

・とりあえずブックマーク

・家族、友人に相談

・同業他社の情報を見比べる

・サイトで出ているおススメ企業情報を見る

「給与や職務内容は最高だけど、勤務地については全国転勤があるのか」

といったように、ペルソナが情報を見て、感じることや行動を挙げていきます。

その場で応募、という場合、提出物でつまずくことも想定ができます。

「志望動機を1000文字以内で書いてくださいか~、面倒だから後にしよう」

といった感情と行動になります。

細かくなってしまいますが、ここまで考えておくといいでしょう。

STEP3 求職者が感じる課題・行動を阻害する障壁を考える

タッチポイント、心理状態、行動を洗い出すことができたら、次は「課題・障壁の確認」です。各プロセスで求職者が感じるであろう課題を洗い出します。また、ネガティブな心理状態や行動を阻害するであろう障壁も合わせて考えていきます。

先程のSTEP2で上げた「家族・友人へ相談する」という行動を例に挙げると、

・家族からは、地元企業に就職をして欲しいと改めて言われる。

・友人が志望している業界の方が魅力的と感じる。

といったように、行動を起こした場合に考えられうる障壁を挙げていきます。

STEP4 コンテンツ・施策の検討

ここまできたら、前提となる情報のまとめは完了です。各プロセスのタッチポイント毎に、求職者にどういった行動をとって欲しいかが見えてきたと思います。ここで、その行動をとってもらうためには、どのような感情になってもらうと良いかを設定していきます。そしてそれを促す為に必要なコンテンツや施策を挙げていきます。ここでは実現性は度外視して、網羅的に挙げていきましょう。

STEP3とは異なり、理想の行動を洗いだしていきます。

興味・応募フェーズのインターンシップを例に取ってみましょう。

ここでは、参加に至るまでと、参加後で分けて考える必要があります。

参加をさせるためには、幅広い業務を経験ができることをアピールするのか

短期間で雰囲気を掴めることを押していくのかなど、ペルソナが求めるものを

あげ、参加後であれば、「あそこの企業のインターンシップ良かったよ」という、

経験を友人・後輩に広めるてもらうことを目的に、どういったインターンシップの

内容にすればいいのかを練っていきます。

STEP5 優先する施策、実現性の判断

企業の成長フェーズや現状の課題によって、優先するべき施策やコンテンツの準備などを判断していきます。

予算によって、できる施策やコンテンツの用意も変わってくるため、目的を達成するためには、現状どの施策が優先度が高く、どこに予算やリソースを割くべきなのかを判断することが大切です。

カスタマージャーニーはもう古い?

まとめの前に、カスタマージャーニーは既に古い考え方だ!

というマーケティング有識者も多くいます。

カスタマージャーニーマップを見ていただくと分かるように、

そのマップは一方通行となっていますよね。

一般のマーケティング施策では、比較検討のフェーズで

「さぐり」「かためる」という行動を無意識的に行い、

購入・契約という形にたどり着くと言われているからです。

しかし、採用シーンではどうでしょうか?

認知後に「さぐり」「かため」応募をする。

選考途中や内定後に他社情報などと照らし合わせながら

「さぐり」「かためる」と進んでいきます。

つまり、採用シーンにおけるカスタマージャーニマップは

バタフライしながら前に進む工程が入っているので、

考え方として、古くなることはないのです。

古くなったとしても、カスタマージャーニマップを作り上げる工程で出された、

様々なタッチポイントや施策の数々は無駄になることはありません。

また、作り上げて終わりではなく、日々更新をしていくことで

古く使えない概念となることはないと言えます。

カスタマージャーニーマップのまとめ

いかがでしたでしょうか。

カスタマージャーニーマップを作成するには、時間と労力が必要となります。

ですが、その分一緒に作り上げてきた社員間では、共通の目的を自然と共有できるようになり、プロジェクトの推進もスムーズになっていくと思います。

チームなんていない。担当が一人なんだよ。

と言う方も、ご安心ください。

コチラの記事を最後まで読んでいただいた方限定で、カスタマージャーニーマップ作成支援を無料で行わせていただきます!

弊社はこれまでさまざまな課題を持つ企業様の採用動画を数百本納品してきた実績がございます。そこで培ったノウハウを生かし、採用活動の目標達成を応援させていただきます。

お気軽にご相談ください!

まずは、下記の資料ダウンロードフォームより、カスタマージャーニーマップのフレームワーク資料をダウンロードください!

おすすめ記事

新人教育研修では動画を活用するべき!6つのメリットとは?

新入社員や中途社員の教育を目的として、新人研修で動画を取り入れている企業が増えています。 理解度向上やコスト削減など、研修動画の活用は大きなメリットをもたらします。 まだ、取り入れていない企業は是非この記事を読んで頂き、 […]

【採用動画】2023年最新版、映像制作手順・メリット・活用方法を完全解説!

企業(人事・採用担当者)の悩みの種として常にまとわりついてくるものの一つとして「人手不足」があると思います。 求人に対しての応募者数や内定承諾率、または離職率といった数字が改善できると聞いたらどう思いますか? 今回は、人 […]

【採用・動画事例】Z世代を価値観から理解できる!正しい戦略の立て方

Z世代。メディアで語りだされ、期間も経ってきたので、 だいぶ聞きなれてきたのではないでしょうか? 今回は、改めてZ世代の価値観を理解し、 どのようなコミュニケーションを取って行けばいいのか。 […]

【採用×ドキュメンタリー動画制作実績】8つの事例から見るムビハピの採用動画制作

今回は、動画制作を検討されているきっかけNo.1と言っても過言ではない“採用シーン”での動画制作事例をご紹介いたします。 業界や各企業で採用課題はそれぞれ異なり、達成したい目的によって、採用動画の内容も変わってきます。 […]

エンゲージメント採用で必ず取り入れるべきモノとは

働き方が多様化してきた現代において、何となく理解していても実態はかなりの乖離が生まれていると思います。働き方の多様化の波をもろにうけるのが人事・採用担当者ではないでしょうか。 時代に合わせた採用活動や社員教育をしていかな […]